记者/纪佳文

编辑/刘汨

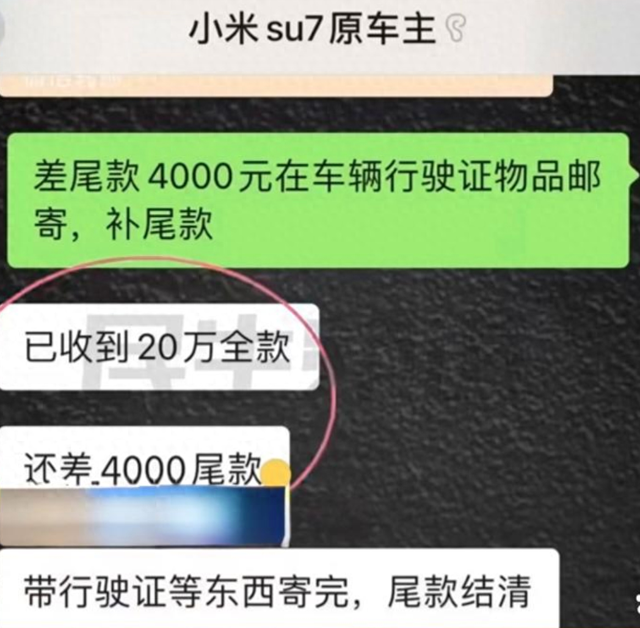

正在给客人按摩的王玉琼

王玉琼上一次见到丈夫杨永成,是两年前的春节。那次过年回家,她应付着来自丈夫的“骚扰”:偷看手机、翻包、试图撬开她反锁的屋门……她觉得恐惧,更坚定了结束这段婚姻的想法。

离婚不是突然才有的念头。从23年前第一次见面,王玉琼就不喜欢杨永成。她想要的另一半是自信、有担当的,眼前这个男人只会谨小慎微地讨好,在被“凶了”后,还偷偷抹眼泪。

可父母很满意这个上门女婿,相对于先天全盲的女儿,这至少是个年富力强的健全人。王玉琼也放弃了抵抗,觉得自己是家里的负担,没资格。那时她以为,往后的命运就是困在巴中老家的村子里,直到老死。

改变开始于34岁那年,她听说盲人可以学习按摩谋生,不顾家人反对到市里学艺。出走十年,她从一个没有经济来源的农村妇女,变成一家按摩店的老板,变得愈发有能力去掌控自己的命运。

唯一没变的是,她不想和杨永成在一起,“这二十多年的婚姻,我的所作所为只有一个目的,就是让他主动放弃我。”

王玉琼生于一个四川巴中的小山村

婚事

1979年,王玉琼出生在四川巴中的一个小村庄。她生来一双大眼睛,可透过那里,看到的却是一片黑暗。一岁时,她趴在地上摸索掉落的玩具,父母才发现,女儿看不见。

她说,童年时曾给自己织过一个梦:某天醒来,摘下蒙在眼上的纱布,一个有色彩的世界出现在眼前。这是她在电视里听到过的桥段,一次次治疗失败后,她意识到,这不现实。

她没上过学,每天在家做饭、喂猪、择菜,最熟悉的是从家到菜地的那条路。她对外界的了解大多来自妹妹的讲述:学校里谁和谁打架了、镇上新放了什么电影、班里哪两个同学正在谈恋爱……

再大些,同龄的伙伴、弟弟妹妹到外地读书、工作。一到过年,她又喜又气,一大家子终于团聚了,可听到弟弟妹妹挣了钱给长辈们买东西,她又气自己要靠父母养活。她最高兴的事是“有活干”,至少不会觉得自己是个没用的人。

村里的女孩,到了十七八岁,要是没读书,就有媒人上门说亲。她也开始有了对另一半的幻想:不用比自己高太多,最好不要太胖,“我希望我们站在一起,别人会说我们俩是般配的。”

遇到杨永成之前,王玉琼有过几次不太如意的相亲经历。第一个相亲对象,听说喜欢偷奸耍滑;她和第二个相亲对象倒是聊得来,后来知道,对方有精神方面的疾病,发起病来连自己爹娘都打,她害怕了。

这之后,再有媒人给她介绍,她便哭着不愿意去。小时候,她见识过别人相亲:除了男女双方,七大姑八大姨们也会到场,像打牌一样,双方摆出各自的条件,彼此一番询问试探后,满意就定下,没相中就作罢。

到了自己,王玉琼觉得完全不一样。她看不到,只能听着说话声在心里勾勒对方的形象,但她能感觉到,周围一双双陌生的眼睛注视着自己,好像她是件待人挑选的物品。有了前两次的经历,她听到相亲就害怕。即使再有推不掉的,见了面,她也一声不吭。

几次相亲不成,父母开始有些着急:女儿看不见,找个合适的对象不容易,媒人介绍的,不是身体也有残疾,就是人不太机灵。

杨永成就是在这时候出现的。他大王玉琼6岁,和她同村,父亲去世早,家里兄弟四个,还有一个妹妹,因为家里太穷,杨永成的一个弟弟从小就被送了人。在村里,像他这样二十七八岁还“打光棍”的并不多。

第一次到王玉琼家,杨永成便跟她母亲下地干活,父母觉得,对方没什么残疾,干活又卖力,是个“合适”的人。但王玉琼不喜欢他,觉得他说话前言不搭后语,俩人聊不来。

杨永成隔三差五就来家里帮忙,王玉琼从不搭他的腔,一次,他请王玉琼和父母去吃饭,她很“冲”地说:“我不去!”

奶奶告诉她,杨永成离开的时候,拿袖子抹了下眼泪。这让王玉琼更反感,“你明明知道我不喜欢你,你还要天天来讨好我父母,我偏不让你称心如意。”

她觉得杨永成也不是真的喜欢她。“你是正常人,你选择我,是因为穷,因为你比我大,因为你担心会娶不到。”

后来的相处中,她还发现杨永成经常撒些小谎。虽然看不见,她却能感受到杨永成的目光,好像总是侧眼,偷偷看她。经历了几次相亲,她逐渐意识到自己想找的是一个自信、有担当的人,杨永成给她的感觉恰恰相反。

她不想重复爷爷奶奶的老路。他们是包办婚姻,没什么感情,从她记事起,两人不是冷战就是争吵,就连干活儿也是各做各的,奶奶离世后,她没有听爷爷念叨过奶奶一句。“人家都说白头偕老,他们这样有意思吗?”

王玉琼对杨永成的态度惹恼了父母,被母亲骂了一通后,她泡了一大盆衣服,边洗边哭——做家务,是她发泄情绪的方式。

从小到大,她很少反抗父母的意愿,因为觉得自己“没资格”。比如她喜欢看电视,但哪个月听到父母念叨,“这个月电费怎么这么多”,就不再多看。相亲这事也是这样,“我一个残疾人又挣不了钱,不嫁人,有什么权利要求父母养我一辈子?”

她只好将毁掉这门亲事的希望寄托在杨永成身上,想用冷战的方式让他知难而退。对男女感情一向迟钝的妹妹王玉涵也看出了她对杨永成的冷淡。一次,王玉涵试探着问母亲,“姐姐好像不太喜欢那个男的,实在不行,就算了吧?”母亲反问,“那不嫁人怎么办?”

婚期定在1999年的冬天——他们认识半年后,当时,王玉琼21岁。

王玉琼在打理按摩店的卫生

困在这里,直到老死

结婚证的照片里,王玉琼没有笑。

杨永成是“倒插门”,婚礼那天,王玉琼的堂兄带着聘礼和唢呐队,将他迎入新娘家。王玉涵记得,新郎已经到了家门口,父母催了好几次,姐姐却在屋里迟迟没有出门。

这些王玉琼都不记得了,她说自己像个旁观者,仿佛他们操办的是别人的婚礼。唯一记得的是,当门外响起唢呐声,她猛地恐惧起来,“你再旁观,入洞房的还是你自己啊!”

婚姻没有给她的生活带来太大的变化。日子随着家务循环,夏天到了,她收起一家人的冬衣;要入冬了,再收起夏装……她最喜欢农忙时节,跟着家人到地里收粮食、割油菜杆;年前是最难熬的,猪杀好了,菜也不需要打理,她便觉得无聊,不知道该做些什么。

丈夫跟着她舅舅在外地工程队上打工,舅妈说,杨永成肯吃苦,就是干活毛躁,不爱动脑子,有时被说了几句,他就跟在别人屁股后面,像是要偷听还有没有在议论自己。

夫妻俩只在过年时团聚。杨永成眼里有活,会帮着妻子晾衣服、提重物,但王玉琼要的不是这些。

两人之间没有共同话题,她喜欢看电视,尤其喜欢自然科学类的节目,偶尔也看一些历史剧,想着能学些知识。这些杨永成都看不懂,他喜欢看“云南小调”、“安徽小调”之类的乡村戏碟片,王玉琼嫌有些内容粗俗,不爱看;吃过饭后,他就到街上溜达,或是去打牌。

两个孩子出生时,杨永成都不在身边。家里安了电话,王玉琼从没主动给丈夫打过,偶尔接到他打来的电话,在“吃了吗”“天气怎么样”的寒暄后,再没有什么话好说。带孩子不容易,大儿子喜欢到处跑,她看不见,总是追不上他,这些事她从没给丈夫讲过。生病难受得下不来床,她也不会想到告诉他。

就连屋里有杨永成的味道,王玉琼都会浑身不舒服。过年他回家,她说自己要照顾儿子,不和他同房。妻子的冷淡让杨永成无法接受,甚至怀疑孩子不是他亲生的,要她赌咒发誓证明。每次,她都盼着春节赶快过去。

大儿子出生后,母亲和杨永成劝她要二胎。老二生下来,母亲一看又是男孩,担心家里养不起,要把孩子送人。王玉琼舍不得,但想到自己没钱养活孩子,又不敢说,独自躲在被子里哭。“送出去,将来他要是过得不好,我该怎么办呢?”她怨杨永成,说让生的也是他,生下来同意送人的也是他。

小儿子最终被留了下来。担心家人觉得她们娘俩是拖累,还没出月子,她就下地烧水做饭、照顾孩子。那时她以为,自己这辈子都会待在村子里,直到老死。

2013年,在巴中市区工作的王玉涵偶然发现一家盲人按摩店,才知道像姐姐一样看不见的人,也可以上班挣钱。

接到妹妹的电话,王玉琼还没来得及开心,就遭到了父母的反对,正在山东打工的杨永成听说她要出去,赶火车回来阻止她。她一直在家里生活,出去能不能适应?两个孩子怎么办?出去能挣到钱吗?学按摩要交学费,没学好不就浪费了?一个个问题被抛到她面前。

这次,她罕见地违背了父母的意愿,打电话让妹妹回来接她。能有一技之长,靠自己的双手养活自己,对她来说是一个太大的诱惑。

临走前,嘴上不情不愿的杨永成还是给了她五百块钱。

挣钱后王玉琼给自己买的耳环

新世界

离开家的时候下着雨。她和妹妹拎着从家里带的菜和大米——给将要见面的“师傅”,坐上去市区的大巴。她上一次走这条路,是几年前去医院做残疾鉴定。

一个多小时的车程,她想了很多。“出走”的结果怎么样,她无法预料;和孩子分开,她也不太放心;如果学不好,对不起家人……总之,迷茫暂时盖过了对新生活的期待。

在明眼人的世界里,她总觉得自己是“异类”,在按摩店,她第一次接触到和自己一样的盲人。一个和王玉琼年龄相仿的姐姐,从小因为看不见被家人嫌弃。十七八岁时,她被嫁给一个三十多岁的傻子,生下的孩子智力也有点问题。师傅是她丈夫的亲戚,便让她来学艺上班,一家人的生计都压在她身上。晚上,她们一起住在阁楼上,交换着过往的人生经历。

以前在老家,王玉琼跟着母亲出门,常有人问起:“眼睛睁得大大的,怎么会看不见呢?”她知道问的人没有恶意,但还是有种被撕开伤疤的感觉。去吃席时,她只能被安排在角落里“傻愣愣的”坐着,不敢随意走动。次数多了,她变得抗拒外出,觉得自己是个“麻烦”,也不想再被议论。到了巴中,出门采买这些事需要她自己解决。她挽着视力好些的同事上街,一起出门去囤些日用品。

在视障群体这个不大的圈子里,王玉琼还看到了更多人际交往的可能。那时读屏软件还不流行,同事们用的都是可以大声播报按键功能的老年机,听着他们和别人打电话闲聊,王玉琼意识到,在这个圈子里,声音有时比外貌更重要,“那些男的都是看谁的声音好听,就喜欢和谁多聊。”

她把心思更多放在了学艺上。按摩讲究用巧劲,一开始,她找不到诀窍,只能用蛮力,到了晚上,手指都伸不直了,又麻又疼。为了锻炼手劲儿,她在塑料瓶里灌满沙子,重复抓起、放下的动作;拿指腹在墙面上敲,直到指尖感觉不到疼痛。

年底回家,村里人说她瘦了一大圈。做学徒没有工资,家人劝她不要再去了,杨永成说,“你能赚多少钱”?他提出,每个月给她两千块钱,让她留在家里。

她还是要走。离开家后,她才意识到,家里和外面是两个世界。前一个世界里,她只能扮演一个没有多大用处的角色,依附于别人生存;而在外面的世界,她是有价值的。

半年后,王玉琼领到了作为正式按摩师的第一笔工资——那是真正属于自己的,可以自由支配的钱。

她给自己买了一双靴子,带点跟,以前,她听到别人穿高跟鞋走路发出的哒哒声,便会想到鞋子主人“肯定特别精神,特别有气质”。母亲总在入冬前给她买双厚胶底的棉鞋,笨笨的,她不喜欢。可样式好看的鞋要贵些,她不敢要。

有一个月生意好,王玉琼赚了四千多块钱。她跟着师姐们一起到金店,买了一条金链子、一对耳环,走出门就戴在了身上。想到回家妈妈看到,一定会骂她乱花钱,她准备好了借口,“要问起来,我就说是铜的,不值钱。”

回家过年的感觉也不一样了,她给了父母3000元钱,给儿子买了辆自行车。上班还让她有了“逃离的借口”,春节和丈夫同处一室的日子总是最难熬的,现在,她说要“回去看店”,能在家待五天,绝不待十天。

家人在王玉琼身上看到了“变数”。弟弟悄悄告诉她,父亲说,如果她真的“变了”,就不认她。串门时,舅舅一家也劝她回家好好过日子。王玉琼知道,他们是担心,自己有了新的生活,要摆脱原来的婚姻。

她没有告诉家人,她最讨厌的就是“不变”。从小到大,身边的伙伴读书、工作,离村子越来越远,“大家都在变,只有我一直一样。”

离开老家后,王玉琼努力地学习按摩

“你们是真夫妻吗?”

在巴中工作时,杨永成去看过她。听两个人半天也说不上几句话,师姐问她,“你们是真夫妻吗?”

她也反思过自己的问题,在心理上,她从未真正接纳过杨永成,物质上,即使结婚后,也尽量少花他的钱。她想,如果当初父母把她嫁出去不管不顾,丈夫就会成为她唯一的依靠,两个人也许会慢慢磨合,产生感情。“但那样的话,也许就是他发现我什么都干不了,慢慢嫌弃我了。”

她试图挽救过两人的关系。她和杨永成商量,让他留在巴中工作,再把孩子也接来上学,一家人在一起生活。她告诉自己,就算没有感情,至少两人可以一起把小家庭经营好,也是件好事。

杨永成嫌在巴中挣的钱少,让孩子在市区上学花销又大,拒绝了。

王玉琼劝他,少赚点钱也没关系,“咱们本来就没有多大能力,能给孩子攒多少钱呢?不如给他们创造好的学习条件,让他们以后自己奋斗。”这些话没能改变丈夫的想法,他一心想着到外地工作,能多攒点钱,将来给孩子买房买车、娶媳妇。

两人谁也没有说服谁。这件事让王玉琼意识到,她和杨永成走不到一起,不只是因为性格不合,或是没有共同话题。“与其这样,还不如一个人过。”

2015年,她离开巴中到成都工作,听人说,那里的机会更多、工资更高。这之前,她去过最远的地方,是离家150公里的广元,12岁那年,父母带着她去那里看眼睛。

到成都后的那几年,她花了一万多块钱购买课程、参加培训,因为没有文化课基础,很多东西只能靠死记硬背。但比起这些,她更害怕自己按摩技术不好被淘汰,又回到以前的生活。

一些细微的变化在发生。她学会了用智能手机和读屏软件,客人少的时候,她喜欢在网上听复旦大学的哲学课程,“有的内容我听不太懂,但是听人家讲着,我就感觉心里很平静,很舒服。”

小时候,有人叫她“瞎子”,她气得流着眼泪,想和对方理论又说不出话。那个称呼一遍遍提醒着,她看不见,什么也做不成。现在她知道,“瞎子”也可以做很多事。

她认识了同为视障人士的巴中老乡李旨军,才知道有特殊教育学校这回事。李旨军是九零后,上学前,他的日常也被各种家务农活塞满,父母对他的规划是,将来做个算命师傅。但他有一台收音机,常听中国之声的节目,11岁时又被父亲送去了市里的盲校,读完了小学。

李旨军现在觉得,自己有读书的机会是幸运的,甚至有点后悔太早出来学了按摩,“上学,可能在物质方面对我的影响不是太明显,但提高了我的认知水平。”

王玉琼羡慕李旨军。如果那时有受教育的机会,前三十年的人生也许会被改写,不必陷入一段身不由己的婚姻。

过年回家,夫妻俩的关系还是不冷不热。她几乎是出于本能般地拒绝杨永成的亲近——她没办法说服自己接纳他,就连他出现在梦里,都让她感到害怕。

2017年春节,两人开始分居。王玉琼搬到另一个房间,而杨永成总要想方设法和她同房。她受不了这些,和妹妹说起自己想离婚,被躲在屋后的杨永成听到,他猜想,王玉琼这样,一定是“在外面有了人”。

王玉琼曾经向往像妹妹那样自由恋爱,但实际上,妹妹的婚姻不比她幸运多少,难以忍受好赌成性的丈夫,王玉涵在几年前选择了离婚。“我是最能理解你的人”,妹妹说,但当时两个孩子还小,离了婚,独自抚养孩子不容易,她劝王玉琼再等等。

就这样,王玉琼在离婚和凑合过日子的念头中摇摆。这意味着她不得不继续应付过年时来自丈夫的“骚扰”:偷看手机、翻包、试图撬开她反锁的屋门……

王玉琼和妹妹开起了自己的按摩店

“放过我,也放过你”

王玉琼开始盘算着怎么多赚点钱,这样,即使离了婚,自己也有能力供孩子读书。

她想,自己做老板,怎么都比给人打工强。2021年,她拿着攒下的几万块钱,又从弟弟那里凑了些,准备和妹妹王玉涵一起开家按摩店。从办执照到选址都是姐妹俩自己操办的,她们跑遍成都的几个城区,最后定在了租金较低的郊区。

店面不大,摆了四张按摩床和一个小沙发,再往里走,是一个约四平方米的暗间,作为他们的厨房和餐厅。她聘请了一位按摩师,白天,三个人的工作和饮食就在这间二十多平米的店面里完成;到了晚上,她和妹妹睡在阁楼上的两张按摩床上。客人来的时间不固定,有时,她刚端上饭还没吃一口,就又要出去忙活。

安顿好店面后,她还是向杨永成提出了离婚,“以前是你在外面跑,我始终都待在原地,现在我们已经是在各自不同的岗位上越走越远了,很难走到一起了。”让她下定决心的,是刚过去的那个春节,丈夫偷偷在她的杯子里下了药,她喝了以后就发现身体不舒服,连上楼梯的劲儿都没有。

杨永成在微信上说,自己给她放的是安眠药,“我敢发誓”。又在电话里劝她,“我们都是四十多岁的人了,孩子也那么大了。”他形容,自己在这二十多年里过的是“坐牢一般的生活”。

“你觉得痛苦,觉得亏,为什么还不放手呢?”王玉琼不理解。

她已经很确定理想伴侣的样子了,可以在她做决定时给她信心,给予她精神上的慰藉。“万千繁华,其实我能去到的地方很少,真正需要的东西也不多,你说赚多少钱,盖多大的房子,那些都不是我想要的,我还不是在这里上班,还不是睡张按摩床。”

杨永成显然不符合她的期待。对他来说,更重要的事情是赚钱给两个儿子用。打电话说要离婚时,小儿子坐在王玉琼旁边。挂掉电话,她听见了儿子的抽泣声,两人抱在一起哭了很久。

父母的反对在她意料之中。在他们的观念里,离婚是一件不太光彩的事,两个女儿都婚姻不顺,会被别人看低。父亲劝她,既然两人已经分居这么多年,离不离婚没有什么区别,只不过过年见几天面而已。

王玉琼反复问自己,“人家都说睁着眼睛找闭着眼睛过,为啥我就做不到了?”她对婚姻的理解和父母不同,她希望两个人是平等的,不管在物质还是精神上都能给对方价值感,如果都没有,离婚反而是一种解脱。

这之后,她又多次和杨永成沟通,对方说,“拖也要拖你四五年。”说急了,杨永成就让她把这些年他打工赚的钱赔给他。她觉得委屈,“他的钱给家里用,供孩子读书,我又没有乱花过他的钱,也没有一点算计他钱的想法。”

空闲的时候,王玉琼就在手机上听离婚相关的法律知识。她想起李旨军曾经打过官司维权,就托他帮忙找律师,提起离婚诉讼。她又骗父亲说开店需要证明材料,让妹妹回家把结婚证拿来。

那是个巴掌大的红本,皮质封面上印着烫金的国徽和“中华人民共和国结婚证”字样,王玉琼不识字,摸不出来。结婚二十多年来,这是她第一次拿到自己的结婚证。2000年7月,父亲托熟人给他们办了结婚证,王玉琼甚至没有到场。

李旨军给王玉琼介绍了自己曾经的代理律师万淼焱。“女性到底需要的是什么,我想不就是把握自己的命运嘛”,万淼焱说,她认识的视障朋友中,有一些“起点更高”的,接受过良好的教育,出路也更多。可王玉琼不一样,“在她身上,是自发的成长、觉醒和改变。”

2022年2月,案子在巴中市恩阳区人民法院开庭审理,杨永成没有出庭,还拉黑了她的所有联系方式。

一个月后,法院以“夫妻感情未完全破裂”为由,判决不准二人离婚。万淼焱说,夫妻中一方起诉离婚,法院首次判决不准离婚的情况并不少见。接到万淼焱的电话,王玉琼哭了起来,“我想到今年春节,又不能回家了。”(《民法典》规定,明确判决不准离婚后,分居又满一年,一方再次提起离婚诉讼的,法院应当准予离婚)

像王玉琼这样,经家人介绍对象结婚的残障人士,李旨军接触过不少,有的女孩子十三四岁就被嫁出去,“就像家里丢掉一个包袱一样。”他也说不清楚,对于这样的女性来说,“有更多的选择”到底是不是一件好事?没得选择的时候,她们可以嫁人在家安安稳稳过一辈子,到了外面工作,就会面临更多的挑战。

即使像李旨军这样年纪轻、有见识的视障人士,婚恋问题也依然件麻烦事。家里也给他介绍过明眼人对象,可看看彼此的条件,总还是有种“相互将就”的意思。“现在大家找对象都挺难的,只是相对来说,我们(视障群体)的选择更少一点。一个健全人,人家会想,我为什么要找一个看不见的?”

李旨军觉得王玉琼不像个“70后”,她的思想和年轻人更接近,他说王玉琼,“你再找(对象)的话,得找80后”。王玉琼自己清楚,以自己的情况,再找到另一半的难度有多大。她做好了顺其自然、孤身一人的准备,偶尔也会想,作为一个残疾人,自己是不是对婚姻的期望值太高了?

可聊天时,一听那些男同事感慨对象难找,“要还像古代那样包办婚姻多好。”王玉琼无法认同这种想法,就像自己和丈夫的婚姻,被人安排凑合在一起过日子,有什么意思呢?

她很享受当下的生活,虽然要比在老家的时候忙碌很多,但听到客人在按摩后说轻松了不少,她觉得自己的工作是有意义的,又能靠这份工作养活自己和孩子。

可在某些时刻,她还是会感到孤独。上个春节,她一个人留在店里,晚上人少的时候,她有些害怕,“万一有人喝醉了什么的来找茬,我自己一个人,又看不见。”

她和朋友讲起自己的婚姻,对方给她推荐了《亲密关系》。这本书让王玉琼发现了自己在婚姻中的“拧巴”:作为一个残疾人,她渴望自尊自强,却又不够自信;一方面,想按照自己的意愿去生活,一方面,又想做个孝顺的女儿,顺从父母的心愿。“其实对他(丈夫)很不公平,我埋怨他选择了我,但我也是一个成年人,当年因为自己没有勇气,才做出了错误的选择,但我把这些(情绪)都发泄到他身上了。”

王玉琼试着站在丈夫的角度去思考,觉得自己加剧了他性格中的自卑,“他到我们家,我(本来)是他最亲密、最应该和他一条心的人,然而我都这么对他,你说他在我们家里还能有什么底气了?”

她承认,在这二十多年的婚姻旅程中,自己的所作所为只有一个目的,就是让丈夫主动放弃她。她突然想和杨永成说声对不起,“并不是希望得到他的原谅,而是希望他能放过我,也放过他自己。”但最终,这些话还是没能说出口。

一个月前,她再次向法院提起离婚诉讼。

得知王玉琼要离婚的消息那天,大儿子给她打来电话。他担心离了婚,爸爸回家没有地方住。她给儿子讲了离婚的原因,告诉他,就算离了婚,那里依然是杨永成的家。

最后,儿子在电话里说,“你和爸离婚,我没有怪你。”

“如果是你的话,你会不会选择这样一件婚事?”

“不愿意”,儿子说。

(应受访者要求,文中王玉涵、杨永成为化名)

【版权声明】本作品的著作权等知识产权归北京青年报【北青深一度】所有,未经授权,不得转载。

TAG: